Contents

きもの文化検定 1級の効率的な勉強方法

それではきもの文化検定1級の試験に出やすいところから進めていきます!

範囲が広いので、効率的にこなしていきましょう~!٩( ”ω” )و

※①事前準備と参考書についてはこちらのページからどうぞ⇩

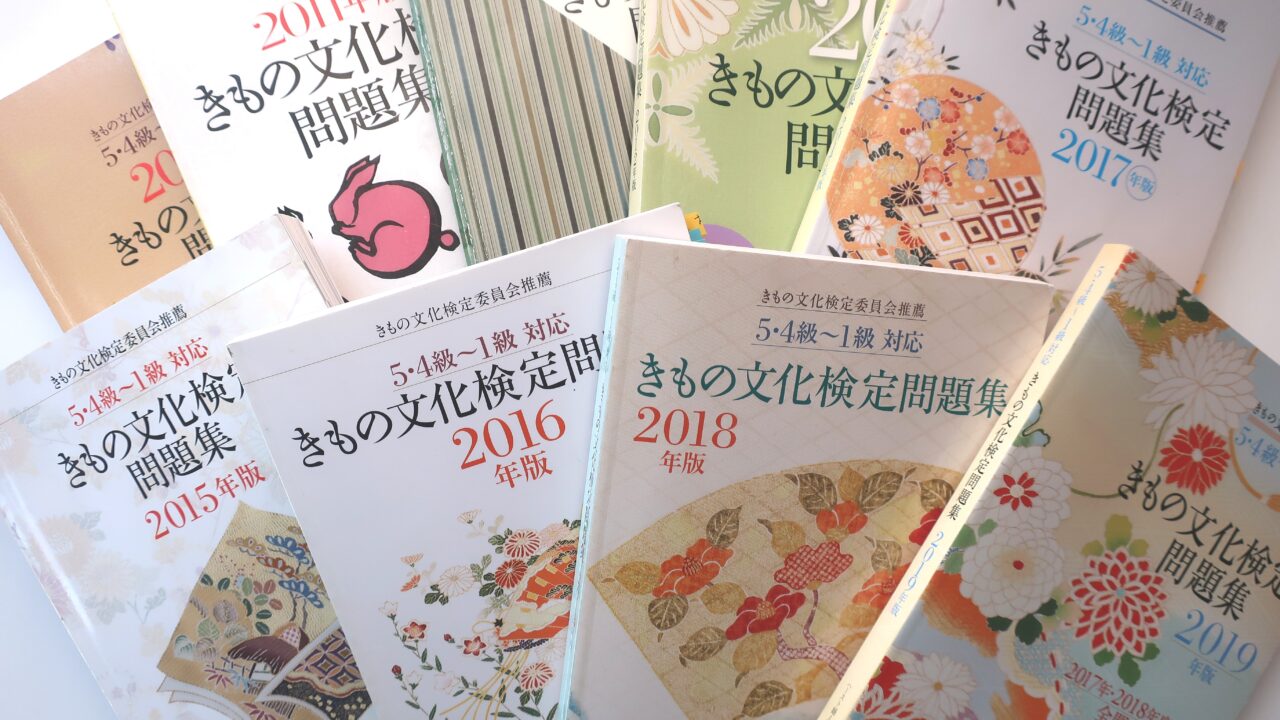

1.まず問題集から解く

まず問題集から始めます。

最新版の1冊は最終確認用にとっておき、それ以外の問題集を全部解いていきます。

教本を読み込んだり単語を暗記したりは後でいいです。最初に問題集です。

普通はある程度勉強して、確認の為に問題集を解くという流れだと思いますが、とにかく効率的にこなすには問題集からです。

問題集を先に解くことで、どういう問題が出題されやすいのか、どんな出題の仕方があるのか、出題傾向を掴むことができるからです。

やみくもに教本を暗記するより、出題傾向を掴んだうえで試験に出そうな部分を勉強した方がスムーズですよ~!

また、先ほども書きましたが、過去問と全く同じ問題が試験に出題されることもありますし、過去問をアレンジして出題されることもよくあります。

ですので問題集を完璧にするのがまず第一段階です。

最初は点数の低さに凹みますが、できなくて当たり前なので凹まなくて大丈夫です。

私も最初は30点台でした…(;’∀’)

問題集の進め方

問題集を1冊解いたら答え合わせをして、答えを直接オレンジの暗記ペンで問題集に書き込みます。

こうすることで、次に解くときに赤シートを使ってすぐ答え合わせができます。

書き込んでいないと答えのページまでめくって、確認して、戻って、丸をつけて…と時間がかかりタイムロスになります。

次に、出来なかった部分を教本等で確認します。

出来なかった部分は赤シートを使い何度も復習して解けるようにしておきます。

ちなみに、問題集に出題されていない部分の勉強はまだしません。教本の読み込みなども後でいいです。

また、最初から解けた問題はすでに知識として定着しているものになるので、今後解き直す必要はありません。

問題を解くだけじゃもったいない!

問題集は、問題をただ解くだけだと非常にもったいないです。

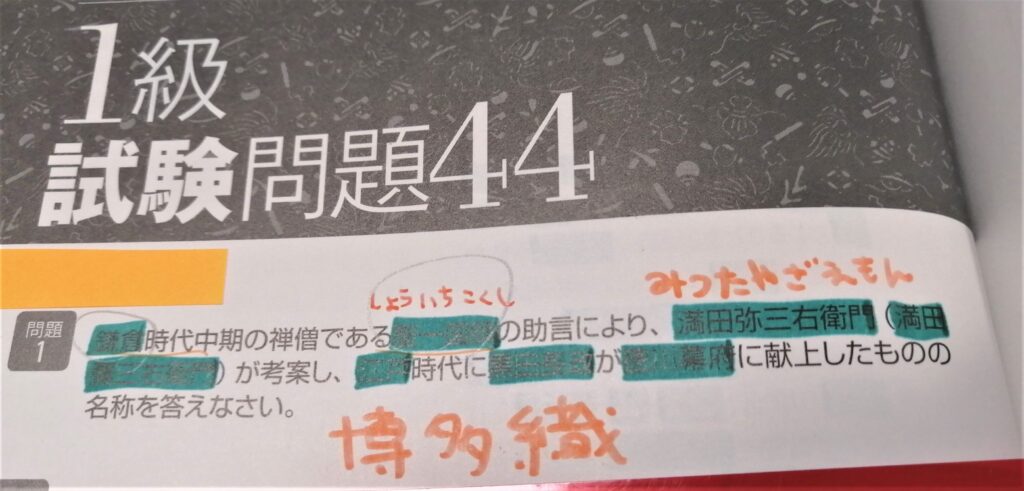

どういうことかというと、例えば下の問題。(見辛くてすみません)

問)鎌倉時代中期の禅僧である聖一国師の助言により、満田弥三右衛門が考案し、江戸時代に黒田長政が徳川幕府に献上したものの名称を答えなさい。

A)博多織

この問題では答えが「博多織」となりますが、その答えだけ覚えて勉強おしまい、とすると非常にもったいないです。

問題文中にも「鎌倉時代聖一国師」「満田弥三右衛門」「江戸時代に黒田長政が徳川幕府に献上」といった、試験に出そうなキーワードがたくさん入っています!これも一緒に覚えてしまいましょう。

問題文中のキーワードにも緑の暗記マーカーを引いて、赤シートでチェックできるようにして覚えます。

また、問題の答えの解説にも重要なキーワードが入っていることがあるので、そこも覚えます。

記述問題に関しては解答例を穴埋めにして覚えていきます。

問題が全問解けるようになり、問題文中のキーワードも覚えられたら次の問題集へ…と繰り返していきます。

また、公式ホームページにも模擬問題が少し載っているので、それも解いておきます。

2級の問題も活用する

1級の問題だけでなく、2級の問題も解いておきます。

1級の問題だけでなく、2級の問題も解いておきます。

2級は選択問題がありますが、選択肢を見ずに記述で解いてください。こうすることで1級の問題に近いものになります。

時間に余裕が有るなら3級の問題を息抜きに解くのも良いと思います。

いつまでに問題集を終わらせるか

勉強を進めるペースとしては、8月に対策セミナーがありますが、セミナーまでには全ての問題集を完璧にしておくのが最低ラインだと思います。

しかしこのペースだと結構ギリギリで、出来れば次の2.問題集コラム と、3.公式教本・推薦図書 まで頭に入れておきたいところです。

2.問題集のおさらいコラムはかなり重要

問題集が一通り終わったら、次に問題集に収録されている【おさらいコラム】を覚えていきます。

問題集が一通り終わったら、次に問題集に収録されている【おさらいコラム】を覚えていきます。

このコラム、勉強の息抜きに読んでください~みたいなものかと思ったら大間違いで、公式が書いているコラムだけあって、ここから出題されることが非常に多いです。

なので優先的に進めていきます!

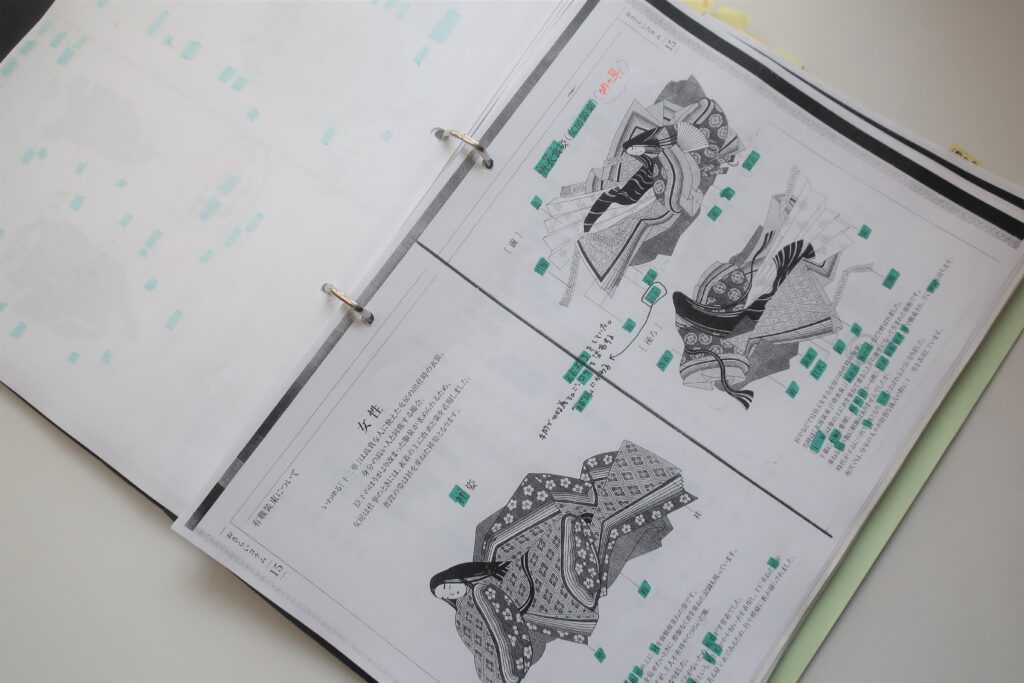

このコラムは問題集の中間だったり巻末だったりバラバラな位置にあり、その都度問題集を取り出して探すのは非常に大変なので、コピーを取ってまとめてファイリングしておきます。

ファイリングが終わったら、緑マーカーと赤シートを活用して覚えていきます。

また、追加で覚えたいことはどんどん書き込んでいきます。

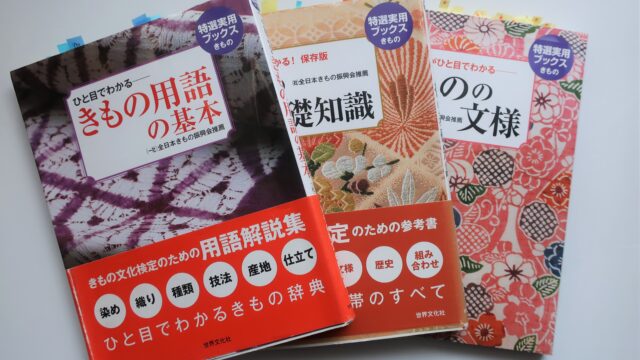

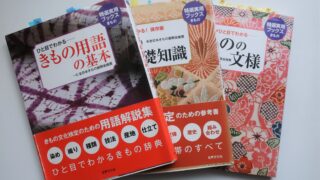

3.きもの文化検定公式教本・推薦図書

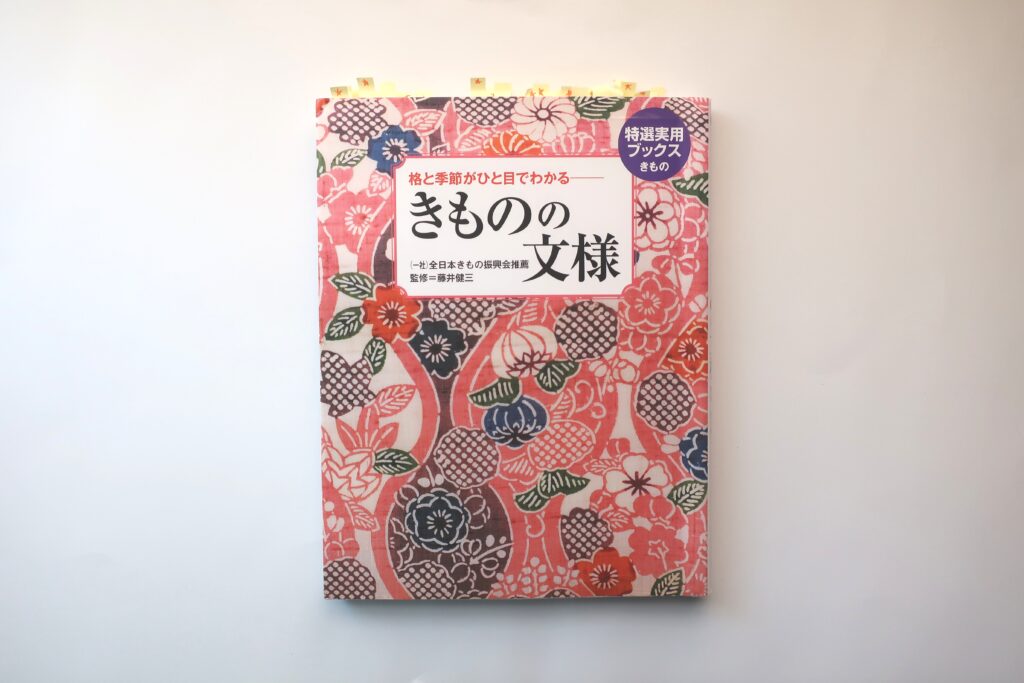

問題集コラムを覚えたら、次にきもの文化検定公式教本(きものの基本・きもののたのしみ)と推薦図書(きもの用語の基本・帯の基礎知識・きものの文様)を進めていきます。

先に問題集から解いてきたことで出題傾向がなんとなく掴めていると思います。

ここが出そうだな、という所に緑のマーカーを引いて、赤シートを活用して覚えていきます。

本文だけでなく、写真の説明文などの細かいところから出題されることも有るので、隅々までチェックします。

ちなみに推薦図書に関してですが、題名に「基本」や「基礎知識」と付いていますが、基礎というより結構踏み込んだ濃い内容です。ボリュームもかなりあって覚えるところが盛りだくさんです。

私のようにあとで慌てないように、ぜひ計画的に進めてください…(;’∀’)

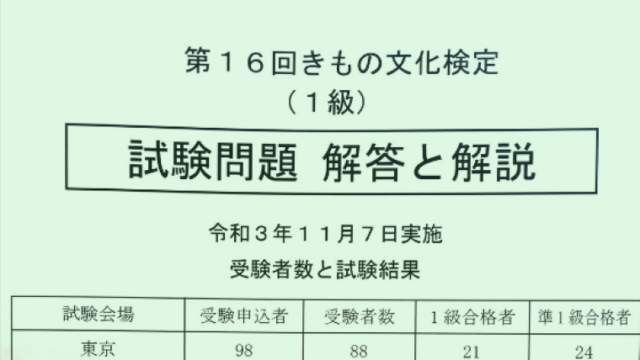

4.きもの文化検定 1級対策セミナーに参加

毎年8月ごろにきもの文化検定1級対策セミナーがあります。

コースA:西陣織と紋織物

コースB:仕立て

コースC:小紋・型染

コースD:装束

1級対策セミナーはこのように4つのコースに分かれていますが、よっぽど自信があるものでない限りすべて受講した方が良いと思います。

教本や推薦図書に載っていない専門的なことを学べますし、装束や小紋の型紙、西陣の紋意匠図や図案などの実物を見せて頂けたりするので理解が深まりますよ~。

また、第16回きもの文化検定1級試験ではセミナーに関連するところから何問か出題されています。

セミナー当日は、できるかぎり受講中に覚えられるように意識しながら聞きます。

記憶が薄れないように、受講の翌日に必ず復習を!

ちなみに対策セミナーに申し込むと、最新の問題集が割引価格で購入できます。一緒に申し込んでおくと良いと思います。

5.その他参考図書

公式教本、推薦図書、セミナーの内容を一通り覚えたら、プラスアルファの勉強を進めていきます。

公式教本、推薦図書、セミナーの内容を一通り覚えたら、プラスアルファの勉強を進めていきます。

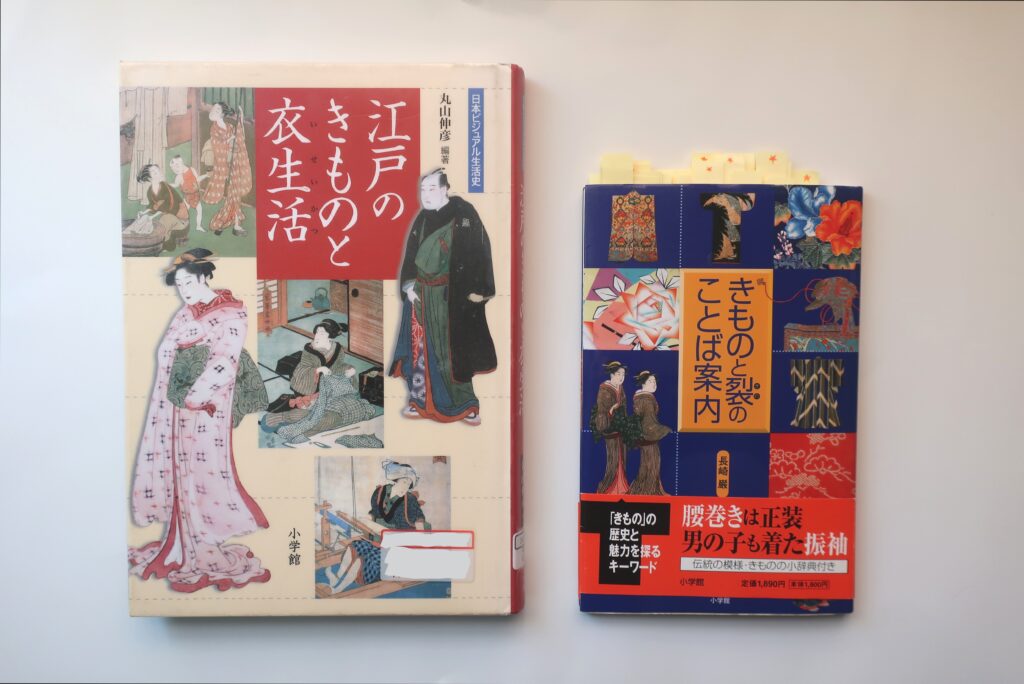

私が主に使用したのは、「江戸の着物と衣生活」「きものと裂のことば案内」の2冊です。

「図解日本の装束」も使用しましたが、かなり細かいところまで載っているので、全部ではなく出そうなところだけをチェックをしました。

こちらも今までと同様、重要な箇所に緑のマーカーを引いて赤シートで覚えていきました。

6.分かりにくい部分や苦手な箇所を調べてまとめておく

一通り勉強を進めていくと、自分の苦手な部分や分かりにくい箇所が出てきますので、調べてノートにまとめておきます。

例えば私の場合は年代を問われる問題や、織りの経糸横糸が何かを問われる問題が苦手だったので、それだけをまとめたノートを作成して覚えていました。

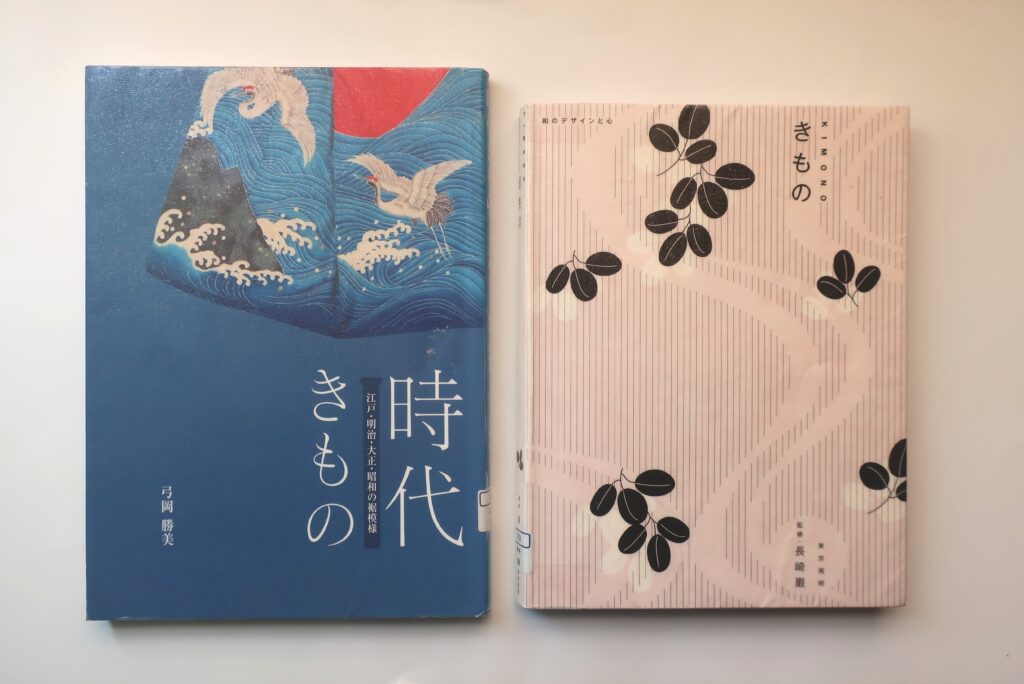

また、小袖の模様形式の推移も苦手だったので、「時代きもの」「きもの 和のデザインと心」などの書籍で実際の写真を見ることでイメージを掴んだりしていました。

どちらも着物の写真がたくさん載っています。

どちらも着物の写真がたくさん載っています。

気分転換に眺めるのもおすすめ。

分からないことが有ったら、どんどん調べる癖をつけておくと良いと思います٩( ”ω” )و

お世話になったサイトなど

きもの文化検定1級の勉強をする上で私がお世話になったサイトを紹介します。

◆伝統工芸 青山スクエアさま

伝統工芸品を作っている様子を動画で見ることができます。技法の理解に。

◆きもの用語大全さま

分からない用語を調べるときに。

◆家紋のいろはさま

家紋の一覧が載っています。

◆シケンジョテキさま

織物の構造について、非常に分かりやすく書かれています。

◆草人木さま

オリジナルの予想問題を作成されています。

7.記述対策

きもの文化検定1級の試験では、文章で答えさせる形式の記述問題が何問か出題されます。

記述対策は最初からやろうとするとパンクするのである程度勉強が進んでから始めます。

(初めのうちは問題集の解答例を穴埋めで覚える所からで大丈夫です。)

記述対策としては、予想問題を自分で作るのが一番です。

自分でテーマを決めて150~200字で説明してみてください。

説明できないのであれば、そこが自分の苦手なところなので教本に戻って復習します。

どんどんノートにまとめていきます。

テーマはなんでも大丈夫です。

例えば、「〇〇織/〇〇染について200字以内で説明せよ」「正倉院文様/有職文様/名物列文様について、代表的な文様名を挙げつつ200字以内で説明せよ」「袴について、男女の違いに触れつつ200字以内で説明せよ」などなど、過去問をアレンジして作ってみると良いかもしれません。

8.源氏物語の対策

源氏物語の対策を進めていきます。

源氏物語の対策を進めていきます。

源氏物語からの出題の仕方は、ほぼ穴埋めと関連問題です。

装束や色に関する部分は特に穴埋め形式で出題されやすいので、緑のマーカーを引いて赤シートで覚えておきます。

関連問題に関しては、自分でどういうものが出題されそうか予想して書き込んでおくと良いです。例えば、「袿」という単語が出てきたら袿を数えるときの単位は?など、調べて書き込んでおきます。

源氏物語からの出題は全体の5%程度となっており、配点は約5点です。

5点しか有りませんが、大事な5点です!

比較的点を取りやすい部分なので捨てたりせずに、確実に5点が取れるようにしておきたいところです。

とは言ってもあまり時間をかけるのは勿体ないので、対策は直前で良いかなと思います。

9.最新版の問題集を解いて最終確認

仕上げに最新版の問題集を解いて最終確認をします。

出来なかった部分や問題文中のキーワードなど、今までと同じように復習しておきます。

きもの文化検定 1級の試験対策・出題傾向

今まで私がきもの文化検定の過去問を解いてきて、ここは良く出題されるな~と感じたところや、出題の仕方に癖がある個所をまとめてみました。

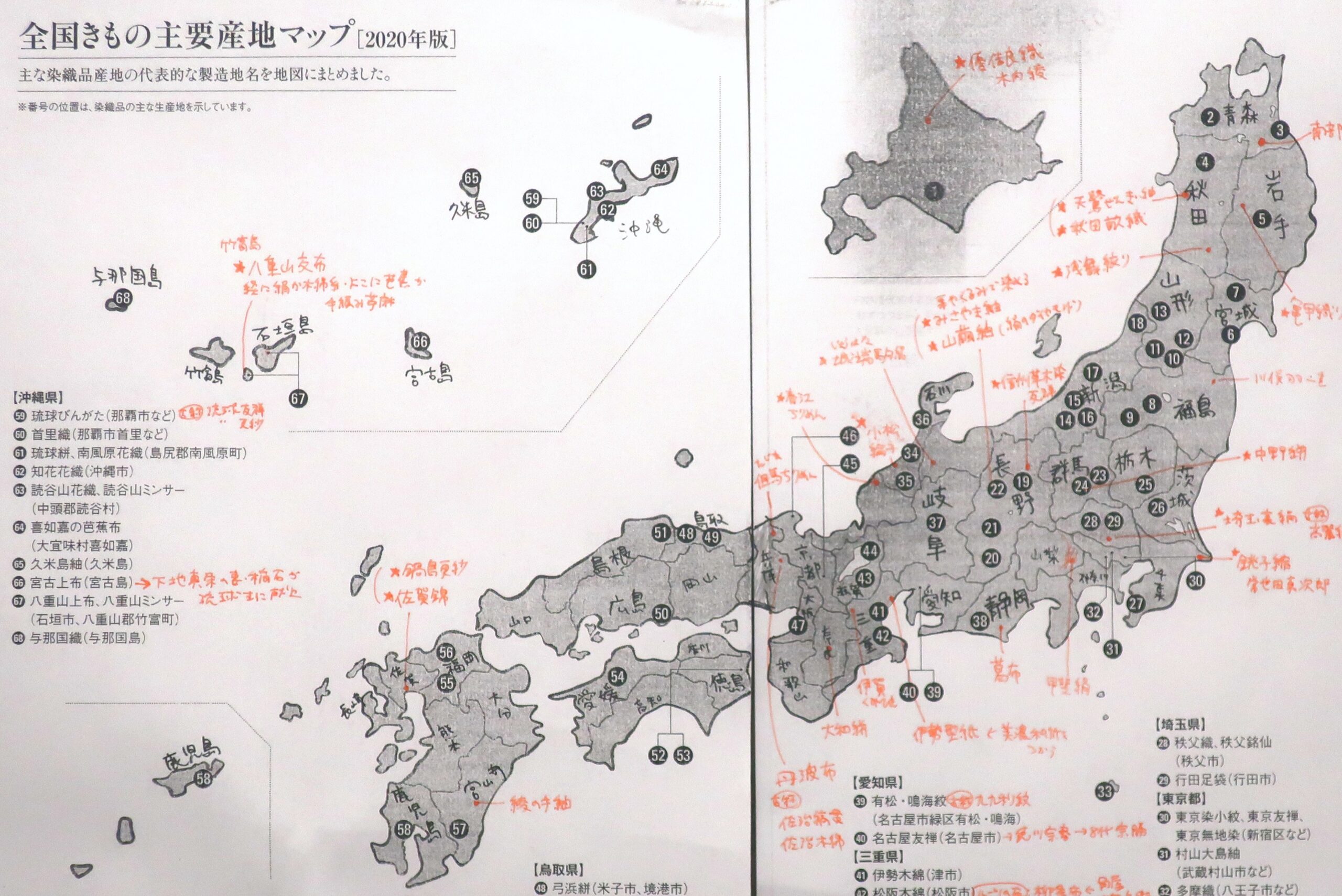

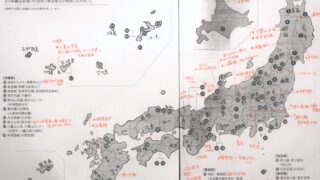

染織品と地域

染織品の名称とその地域を答える問題は毎回出題されています。

染織品の名称とその地域を答える問題は毎回出題されています。

2級では染織品の市町村名を答えさせる問題がよくありましたが、1級だと地図上に矢印で示せという出題形式です。

(市町村名を答えさせる問題は1級だと殆どありません。南魚沼くらいかな?)

対策としては、きもの文化検定の問題集コラムに全国染織品マップが載っているので、最新版のものを覚えておきます。

試験ではこのマップに載っていない染織品も出題されるので、載っていないものは自分で調べて書き込んでおきます。

最初からすべて書き込むと覚える量が多くて混乱してしまうので、まず載っているものの名称と地域を完全に覚えてから追加で書き込んで覚えていくと良いと思います。

平安装束

平安装束についてもよく出題されています。

イラストを見て名称を答えるものや、着装の順番を書かせるものなどです。

以前はおさらいコラムに載っているような部分が試験に出題されていましたが、年々出題部分が専門的になっているような感じがします。

対策セミナーでも詳しく学べますが、不安な方は専門書を読んでおくといいかもしれません。

西陣織の品種

西陣織の品種(綴れ・経錦・緯錦・緞子・朱珍・紹巴・風通・ビロード・もじり織・本しぼ織・絣・紬)は全て暗記しておきます。

説明文を読んで種類を答えさせるものや、品種について〇字以内で説明せよといった形で出題されますので一通り覚えておきます。

また、西陣織の歴史について出題されることもあります。

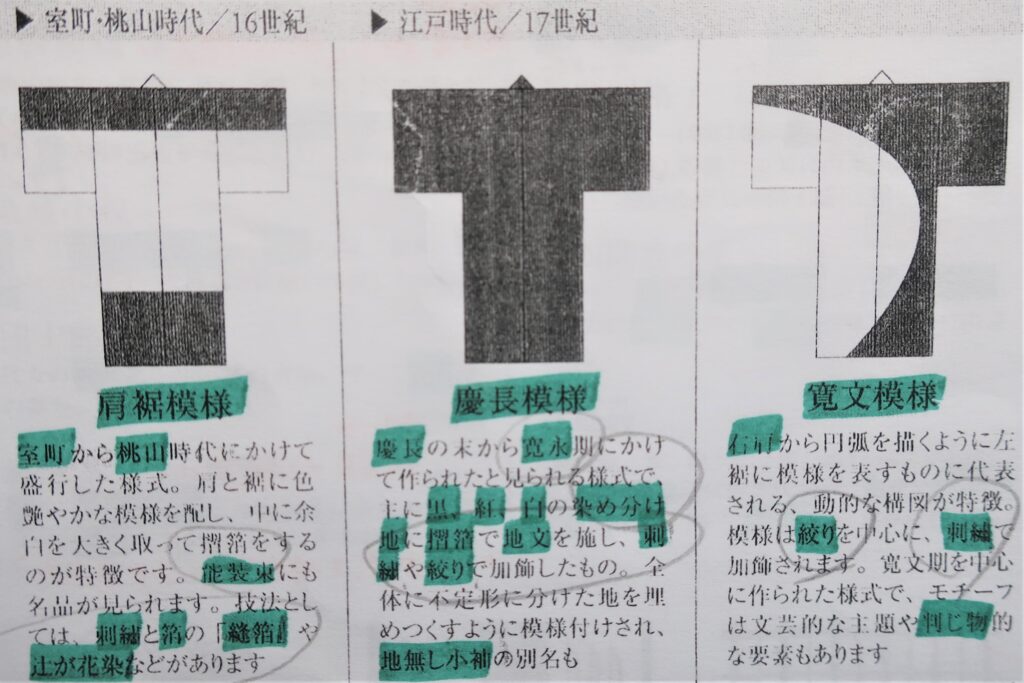

小袖の模様形式

小袖の模様形式の問題では、名称を問う問題も出題されますが、上の図のように小袖の模様が入る部分を塗りつぶす問題がよく出題されます。

小袖の模様形式の問題では、名称を問う問題も出題されますが、上の図のように小袖の模様が入る部分を塗りつぶす問題がよく出題されます。

眺めるだけでなく、実際に描いて覚えておくと良いです。

きものの模様

きものの文様の出題形式について。

きものの文様の出題形式について。

きものの模様については、名称を答えさせる問題はあまり出ません。

名称ではなく、模様を実際に解答用紙に描かせる問題が多く出題されています。

幾何学的なパターンの文様は一通り描けるようにしておいた方がよさそうです。

また、同じグループで様々な種類があるものは違いが分かるように描けという出題のされかたが多いので、これも描き分けできるようにしておきます。

例えば、麻の葉模様を描け、紗綾形を描け、雪輪と雪花の違いが分かるように描け、地紙と扇面の違いが分かるように描け、のように出題されます。

ちなみに試験当日定規は持ち込み不可です(;’∀’)ナゼ…

木や草花の別名

きものの模様に描かれたり染色に使われるような、着物に関連した木や草花の別名を答えさせる問題もたまに出題されています。

一覧にして覚えておくと良いと思います。

着物のことわざと四字熟語

着物に関する慣用句や四字熟語もよく出題されています。

問題集のコラムに一覧が載っていますが、載っていないものも出題される為、調べて追加で覚えておくと良いです。

年代問題

年代を答えさせる問題や年代順に並べ替える問題もあります。

主要な年号、〇〇時代〇期などは覚えておくと良いと思います。

次回は楽に覚える暗記術と、これを知っておくと試験中気持ちに少し余裕が持てる、ちょっとした小技ついてです٩( ”ω” )و⇩

この記事が少しでもお役に立ちましたら、下のボタンよりシェアして頂けると嬉しいです!